®ラベルは2016年1月より国際標準の新分類体系表記を採用。また「世界共通の名称=学名」を国際ルールにもとづき統一表記しているので、外国人の多い場所にも安心して導入いただけます。

| 属名 | 変更後(APG分類体系による科名) | 変更前(従来の分類法での科名) |

|---|---|---|

| アオキ | アオキ科 | ミズキ科 |

| アオギリ | アオイ科 | アオギリ科 |

| アジサイ | アジサイ科 | ユキノシタ科 |

| アロエ | ススキノキ科 | ユリ科 |

| イイギリ | ヤナギ科 | イイギリ科 |

| イトラン | キジカクシ科 | リュウゼツラン科 |

| イヌガヤ | イチイ科 | イヌガヤ科 |

| ウツギ | アジサイ科 | ユキノシタ科 |

| エノキ | アサ科 | ニレ科 |

| エンレイソウ | シュロソウ科 | ユリ科 |

| オミナエシ | スイカズラ科 | オミナエシ科 |

| オモト | キジカクシ科 | ユリ科 |

| オリヅルラン | キジカクシ科 | ユリ科 |

| カエデ | ムクロジ科 | カエデ科 |

| ガマズミ | ガマズミ科 | スイカズラ科 |

| キチジョウソウ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ギボウシ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| キリ | キリ科 | ゴマノハグサ科 |

| クサギ | シソ科 | クマツヅラ科 |

| コウヨウザン | ヒノキ科 | スギ科 |

| ゴクラクチョウカ | ゴクラクチョウカ科 | バショウ科 |

| サカキ | サカキ科 | ツバキ科 |

| ザクロ | ミソハギ科 | ザクロ科 |

| シオデ | サルトリイバラ科 | ユリ科 |

| シナノキ | アオイ科 | シナノキ科 |

| ジャノヒゲ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ショウジョウバカマ | シュロソウ科 | ユリ科 |

| ショウブ | ショウブ科 | サトイモ科 |

| スイショウ | ヒノキ科 | スギ科 |

| スギ | ヒノキ科 | スギ科 |

| スグリ | スグリ科 | ユキノシタ科 |

| スズラン | キジカクシ科 | ユリ科 |

| セコイア | ヒノキ科 | スギ科 |

| センネンボク | キジカクシ科 | リュウゼツラン科 |

| トチノキ | ムクロジ科 | トチノキ科 |

| ナギイカダ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ナルコユリ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ニワトコ | ガマズミ科 | スイカズラ科 |

| ネギ | ヒガンバナ科 | ユリ科 |

| ハナイカダ | ハナイカダ科 | ミズキ科 |

| ハナニラ | ヒガンバナ科 | ユリ科 |

| ハマゴウ | シソ科 | クマツヅラ科 |

| ハラン | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ヒアシンス | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ヒサカキ | サカキ科 | ツバキ科 |

| フォルミウム | ススキノキ科 | リュウゼツラン科 |

| ホウキギ | ヒユ科 | アカザ科 |

| マツムシソウ | スイカズラ科 | マツムシソウ科 |

| ムクノキ | アサ科 | ニレ科 |

| ムスカリ | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ムラサキクンシラン | ヒガンバナ科 | ユリ科 |

| ムラサキシキブ | シソ科 | クマツヅラ科 |

| メタセコイア | ヒノキ科 | スギ科 |

| モッコク | サカキ科 | ツバキ科 |

| ヤブコウジ | サクラソウ科 | ヤブコウジ科 |

| ヤブラン | キジカクシ科 | ユリ科 |

| ラクウショウ | ヒノキ科 | スギ科 |

| リュウケツジュ | キジカクシ科 | リュウゼツラン科 |

| リュウゼツラン | キジカクシ科 | リュウゼツラン科 |

| ワスレグサ | ススキノキ科 | ユリ科 |

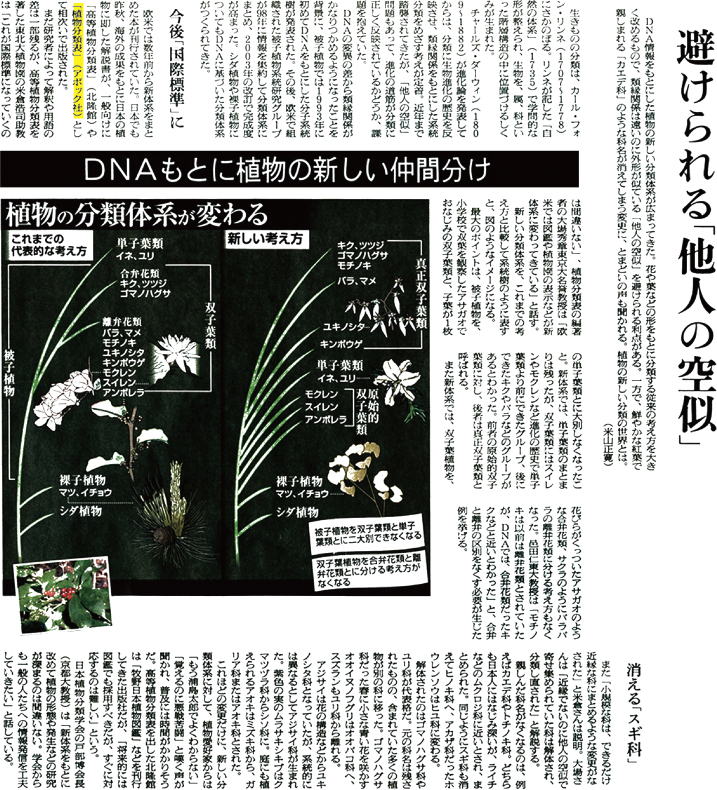

1998年に「DNAの解析から被子植物を分類するAPG体系(*1)」が公表されてから20年が経ち、この新体系が世界的主流となりました。すでに国内外の植物分類学会や大学などの学術研究分野はこの新体系に移行し、これまでの「新エングラー体系やクロンキスト体系」は過去の分類となっています。 日本では2009年『植物分類表』(アボック社)でこの体系が初めて本格的に紹介されてから、2012年に国立科学博物館が導入、ここ数年で 一般向けの図鑑やサイト、園芸番組の表記も新分類に改訂されています。この普及状況のなかで、これから旧分類表記でラベルを設置することは避けるべきです。(*2)

『植物分類表』

2009年Aboc

※APGⅡに準拠

外国人観光客が急増し、各地で案内標識の多言語化が早急に進められています。特に都心・観光地や植物園・ガーデンにおいてどの国の人でもわかる植物名表記は不可欠です。さまざまな国の人に植物名称を伝える大原則は二つ。「国際標準の表記に統一し混乱を防ぐこと」それには「万国共通の学名を正確に表記すること」。

この原則に沿って「分類は最新の知見にもとづく国際標準の新分類表記で統一すること」「学名は国際命名規約にもとづく統一基準で正確に表記すること」を品質基準としている®ラベルの導入をおすすめいたします。

[2019年7月 植物名称研究所]

【2010年3月2日 朝日新聞】

迷ったらお電話を!

ラベルコーディネーターが

ご提案いたします

0467-45-5110

(平日 8:30 ─ 17:00)

ご相談からお届けまで、通常10日〜ですが、

工期が近いお客さまには適宜対応しております。

迷ったらお電話を!

ラベルコーディネーター

がご提案いたします

0467-45-5110

(平日 8:30 ─ 17:00)

=休業日

土曜・日曜・祝日・GW休暇・夏季休暇・冬季休暇(年末年始)

アボック社は(一社)日本公園施設業協会の審査を経て「公園施設/遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024 」に準拠した安全な公園施設の設計・製造・販売・施工・点検・修繕を行う企業として認定されています。

© 2000- Aboc Co., Ltd.