- ホーム

- 会社情報

- 採録・Aboc Works

- その他の新聞・雑誌紹介記事

- 今10月より、ラベル設置方式が大幅に変わります。

今10月より、ラベル設置方式が大幅に変わります。

今10月より、ラベル設置方式が大幅に変わります。

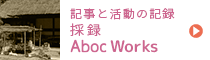

機能充実、省力化、補修性を徹底追及!特許出願2件、意匠登録2件の新規製品になりました。

アボックラベルがイメージチェンジいたします。当社では、社業20年を契機として、将来技術の見直しの中で、長年の懸案であったラベル設置部の改良開発をすすめてきましたが、このほど3つの新部品の開発にこぎつけ、今10月より実施することになりました。いずれも特許2件を出願する新規な考案です。また、従来の部品がそのまま使えますし、価格も変わりませんので、皆さまのご認可をいただきながら、すみやかに移行していきたいと存じます。

アボックラベルのイメチェンの第一弾!

どうぞよろしくお願いいたします。

開発改良のポイント

開発改良のポイントは3点にしぼって行いました。

一つめは、プレート角度自在の新継手の発売(ナイスジョイント)。現在、固定型であるプレートの角度が、この新継手の利用によって、90度内で自由になります。

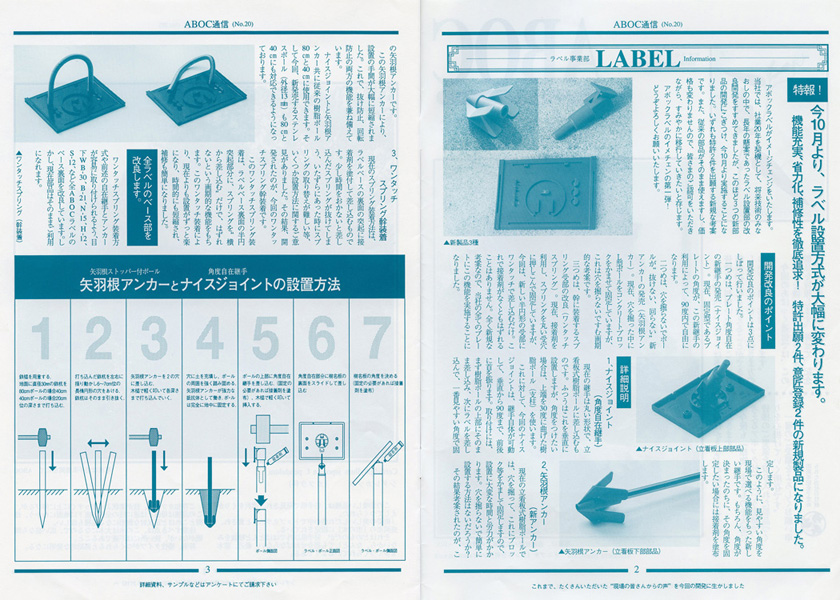

二つめは、穴を掘らないでポールが“抜けない、回らない”新アンカーの発売(矢羽根アンカー)。現在、穴を掘った中にL型ポールをコンクリートブロックをかませて固定していますが、、これは穴を掘らないですむ画期的な考案です。

三つめは、幹に装着するスプリング受部の改良(ワンタッチスプリング)。現在、接着剤を利用し、スプリングを丸い受穴に押しこんで固定していますが、今回は、新しい半円形の受部にワンタッチで差し込むだけ。これで接着剤がなくともはずれることはありません。全く新規な考案なので、当社の全てのプレートにこの機能を実施することになりました。

詳細説明

- ナイスジョイント(角度自在継手)

現在の継手は丸い形状で、立看板式樹脂ポールに差し込むものです。ふつうはこれを垂直に設置しますが、角度をつけたい場合は、上端を30度に曲げた樹脂ポール(支柱)を使います。 これに対して、今回のナイスジョイントは、継手自体が可動して垂直から90度まで、前後に首を振ります。取り付けには、まず樹脂ポールの上部にそのまま差し込み、次にラベルを差し込んで、一番見やすい角度で固定します。 このように、見やすい角度を現場で選べる機能をもった新しい継手です。もちろん、角度が決まったのちに、その角度を固定したい場合には接着剤を塗布します。- 矢羽根アンカー(新アンカー)

現在の立看板式樹脂ポールでは、穴を掘って、これにブロック等をかまして固定しますので、設置に大変な時間と労力がかかります。穴を掘らないで簡単に設置する方法はないだろうか? その結果考案されたのが、この矢羽根アンカーです。 この矢羽根アンカーにより、設置の手間が大幅に短縮されました。これで、抜け防止、回転防止の両方の機能を兼ね備えています。 ナイスジョイントと矢羽根アンカー共に従来の樹脂ポール80㎝と40cmに使用できます。そして今回、新発売するステンレスポール(外径13㎜)も80㎝と40cmにも対応できるようになっております。- ワンタッチスプリング幹装着

現在のスプリング装着方法は、ラベルベースの裏面の突起に接着剤を塗布して差し込むものです。少し時間をおかないと差し込んだスプリングが抜けてしまう、いたずらにあった時にスプリングの取り替えが難しい等、いくつか設置方法に関するご意見がありました。その結果、開発されたのが、今回のワンタッチスプリング幹装着です。 このワンタッチスプリング装着は、ラベルベース裏面の半円突起部分に、スプリングを“横から差し込む”だけで、はずれないという画期的な機能をもちます。このワンタッチ装着により、現在よりも設置がずっと楽になり、時間的にも短縮され、補修も簡単になりました。全ラベルのベース部を改良します。

ワンタッチスプリング装着方式や前述の自在継手とアンカーが容易に取り付けられるよう、目下WB-30、B-21、N-15、H-12、S-12、など全ABOCラベルのベース裏面を改良しています。しかし、現在部品はそのままご利用になれます。

全国のトンボファンの皆さま、ご注目ください!

“絵はがきボック”『日本のトンボ』新発売なぜ、アボックは今、トンボなのか!

トンボブックができるまで当社がトンボのラベルをつくろうと思い立って、今年で4年と半年くらいになる。

当時、野鳥やホタルにとってかわりトンボが行政の間で注目されるようになって2~3年が経過した頃であった。

よし、トンボラベルだ

もともと昆虫のラベルは作りたいと考えていたのだが、某関西のK市が「アボックさん、トンボのラベルがあったら買うよ」と言ってきた。よし、トンボラベルをつくろう!と思い立ったはよいが、これが思いのほか苦労する。

まず、トンボを写真でのせるか?絵でのせるか?であるが、写真では一部マニアの人が素晴らしい写真を撮っているので、どうせならオリジナル性を出したかったのでイラストで描くことにした。

もちろん、標本は昔の図鑑にもよく載っているのでやめた。どうせ描くなら生態画だ。K市で紹介していただいたO先生も「絵の方が親しみがもてます」と言っておられた。とりあえずサンプルとしてギンヤンマとナツアカネを描くことにした。これも先生にご指示いただいたりした。

さて、イラストを描くにあたって細々とご指導いただいたのが、槐氏である。

槐氏には昆虫全般の資料や原稿などでお世話になっているが、トンボをやろうと思ったのは槐氏との出会いもある。

イラストレーターの地本氏に書き起こしていただいたラフを鉛筆段階で二度、彩色してからもう一度、槐氏による手直しがあった。

2点のイラストをおこしてみて注意すべき点が少し分かった。以来、イラストは全て槐氏の監修を受けている。

知本さんの情熱

しかし、それからの知本氏のラフスケッチもすごい!氏は一つのトンボを描く時、図鑑の中に掲載されている説明文を全部読みくだす。そして、ラフを作り不明な部分は余すところなく聞いてくる。

そうこうしているうち、標本や図鑑にはないトンボの生写真まで借りて描くようになった。

一部、トンボの説明看板の仕事もあったりして約10種の絵がそろった。まだまだラベルを大々的に売り出すには少ない数だ。さらに2年が経過し、約24種のイラストがそろった。

20種をこえた時分から、せっかく描きおこしたイラストを看板以外にも生かしたいと思った。

最初は少しページのあるガイドブックを考えたがリスクが大きいので、ためしに8枚の絵はがきを作る提案を当社の社長にもちかけた。いわゆる、絵はがきボック『日本のトンボ』が誕生する所以である。

<絵はがきボック>の<ボック>は決して誤植なんかじゃない。あくまでも<ブック>ではなく<ボック>なのである。

(営業ディレクター 石井通博 記)

〔採録・Aboc Works〕カテゴリリンク

- ユリノキとの出会い

- 緑に名前をつけよう運動

- 植物情報研究所とAboc植物資料編纂所

- Aboc毛藤苗木11,000本の植樹・寄贈運動

- 全国のユリノキ植栽調査

- 田園都市の緑化と北の森の保護運動

- 小笠原の植物保護活動

- クサキョウチクトウの品種改良・育種

- 北米130年前の歴史的写真集出版

- 吉川英治文化賞・2度の受賞出版

- Abocを支えた人々

- 内閣総理大臣表彰・毛藤勤治博士

- Web植物辞典「花ペディア®」

- 初代会長の植物お役立ちエッセイ

- ユニークな自然史系専門書71冊の出版

- 日本初『熱帯花木植栽事典』の発刊

- 『日本花名鑑』シリーズの発刊

- 市区11団体が発行した『これ、なんの木?』

- その他の新聞・雑誌紹介記事